記:菊池武昭

【期 日】 令和5 年5 月16 日~ 17 日

【参加者】 吉永英明、高橋 聰、下河邊史郎、小笠原辰夫、森 武昭、菊池武昭 6 名

5 月16 日 13:30 佐原駅集合なので家をゆっくりと出て、東京駅に向かい11:15 分の電車に乗り錦糸町に付くと高橋さんが乗って来た。成田に行くには髙橋さんは東京駅で乗るよりも、水道橋から乗るので錦糸町で乗り換えた方が早いらしい。又成田駅で森さんや下河辺さんと顔を合わせる。暫く待ち本日の待ち合わせであるJR 成田線の銚子行に乗り換え13 時20 分過ぎに佐原駅に着くと、今回の世話役である吉永さんと、妙高より車で参加した小笠原さんが待っていた。早速小笠原さんの車に全員乗り込み、まだ参加者の皆様は昼食を摂って居ないので、伊能忠敬記念館へ行く途中に道の駅があったので、そこで昼食として伊能忠敬記念館に向かったのでした。駐車場に車をつけて最初に目に入ったのが像限儀と伊能忠敬の像でした。( 像限儀について説明すると長くなりすぎるので割愛しますが、単純に言えば角度を求めてそれを基に距離を測定する測量機)。

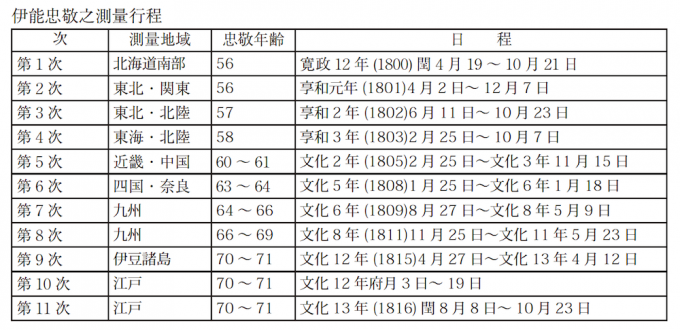

伊能忠敬は1745 年上総国山辺郡尾関村( 現千葉県九十九里町) の尾関家に生まれ、17 歳の時、下総の国香取軍佐原村( 現、千葉県香取市) の伊能家の婿養子に入った。伊能家は佐原村でも有数の商家で有り、伊能家の当主となった忠敬はその前半生を酒造業、米穀取引業、金融業等の稼業経営に力を尽くして、経営者としても成功を収めたようだ。その後49 歳で隠居して家業を長男景隆に委ねると、翌寛政7 年(1795) 江戸に移住して天文暦学者で幕府天文型の役人でもあった高橋至時に入門し、天文暦学, 測量学等を学んだ。そして55 歳から71 歳までの足かけ17 年10 次にわたって測量隊を統率し全国測量を実施したのでした。

忠敬が全国測量を始めたのは、日本地図を作ることを本来の目的にしたわけでなく、緯度1 度の距離を算定して、地球の大きさを求めることにあった。忠敬が師事した高橋至時とその学友である間重富は、彼らの死である浅田剛立と共に、西洋天文学の知識・技術を積極的に取り入れて、日本における近代的な天文学の礎を築き上げた。彼らが当時、学問上の課題としていたのが地球の大きさを算定することである。当時の西洋天文学でも地球の大きさは未解明の問題で有り、又、日食や月食を正確に予報するためにも、これを算定することが不可欠で在ったからである。地球を完全な球体と仮定する場合、緯度1 度の距離を360 倍すれば、地球の一周の距離、そこからさらに地球の直径を算出することが出来る。かくして高橋至時の下で忠敬も、緯度1 度の距離の測定を試みるようになっていった。

同じころ蝦夷地( 現在の北海道) 近海にロシア船がたびたび来航するようになり、幕府は国防の為に正確な地図が必要であると考えていた。そこで幕府の役人でもあった高橋至時は、蝦夷地迄の測量と地図つくりを幕府首脳部に願い出て、その担当者として忠敬を推薦した。地図作りを名目として同時に各地の緯度を調べ、緯度1 度の距離を算定しようと考えたためである。これが忠敬による全国測量の始まりで在った。

その後蝦夷地測量の結果を受けて、幕府は東日本沿岸の本格的な測量・地図製作を決定し、再度高橋至時を通じて忠敬にその実施を命じることとなる。以降、4 回にわたる東日本沿岸の測量が行われ、成果となる地図が文化元年(1804) 幕府に提出された、此の地図は11 台将軍徳川家斉の上覧を受け、忠敬は功績により幕臣に登用され、引き続き西日本全域の測量が命ぜられた。忠敬は名実共に身分制の壁を越えて行ったのである。

一方忠敬は第4 次測量迄の過程で、緯度1 度の距離を最終的に28 里2 分( 約110.75km) と算定した。この数値は、現代科学の測定値と比べても誤差0.2% 程度の極めて高い精度を誇り、その当時のヨーロッパ最高水準の天文学所【ラランテ゛暦所】を基に計算した数値とほぼ一致するもので在った。この史実を知った時忠敬と至時は共に喜び合ったと伝えられている。( 項伊能忠敬関係資料より抜粋)その後宝物館に入り当時使用されていた種々の測定器具等を見学させて頂いたのですが、僕ら凡人には説明文を見ても何が何だかさっぱりです。

|

場内で戴いた伊能忠敬家訓書です。現代でも同じことだと思われますね。 第一 かりそめにも人を欺くことをせず、親に孝行兄弟仲良く、人には真心を尽くし、正直にしなさい。 第二 目上の人は勿論の事、目下の人の言う事でも、なる程と思ったら取り入れるようにしなさい。 第三 篤く敬い、へりくだるというように、物の言い方や動作をこせこせせず,総べての事につけてへり下り慎み、決して人と争い事などは成すべからず 寛政3 年9 月21 日書 |

此の記念館を出てからは直ぐ横の小野川の傍にある伊能忠敬旧宅を見物し、土地の方の案内で橘橋の説明をお聞きし、暫時お茶タイムとして、本日の宿である香取駅前にあるルートイン香取駅前に向かい、ホテルでは夕食を戴きに行く為に17 時30 にロビー前集合となりました。

17 時30 には全員まだ来ていませんが5 分すぎたころには全員集まり、これから佐原の鰻の名店と言われている『山田や』に向かいました。ホテルより5 分も歩くと山田やさんに付き、席に着くなり全員喉が乾いていたのか、ビール、ビールと誠に賑やかです。当然の如く直ぐにビールも出てきて乾杯です。本日は一日有難うございました。

このお店は佐原では有名な鰻やさんだそうで、出て来た鰻を戴くと何だか東京で食べている鰻とは味が違います。そのうち誰かがこの鰻はいつも東京で食べている鰻と違い、蒸してなく直焼にたれをつけているものだねとの解釈があり、そうかと思ったのですが、おいしければ僕にとってはどちらでも同じことです。ご飯の盛りが良かったのですが、ビールの飲みすぎか、残していた方も何人かいたようですが、僕は全部食べてしまいました。

8 時頃お店の方より申し訳ないのですが、もう看板にしますのでと言われ、僕たちとしては時間も早いのですが、お店を出てホテルに歩きながら帰るまでどこか空いている店はないかとキョロキョロとしたのですが、辺りにはもう電気等の文明の利器が付いているお店はありません。ホテルに着いたので部屋に入りそのままお休みです。

5 月17 日

本日の予定は香取神宮に詣でてから成田山新勝寺へ行く予定だ。朝8 時にフロント横の食堂で食事を戴く。皆さん三々五々時間になると集まってきた。朝食後今回の会費を払った後に、9 時にフロントに集合していなければおいて行くからねと言われたので、急いで部屋に帰り支度をして降りてきたらまだ誰も来ていない。だが直ぐに全員集まった。

本日はこれから香取神宮だ。ここには何度か来たいと思ったのだが、今までなかなか来ることが出来なかったので大いに期待している。早速小笠原さんの車に乗り込み香取神宮へと向かったのでした。ほどなく香取神宮に着き参道商店会の前にある駐車場に車を止めて、参道商店会表参道よりより香取神宮に向かいました。時間にしたらゆっくりと歩いても10 分ほどで狛犬が鎮座されている総門に着き、目の前に設置されている手水舎で先ずは手と喉を濯いでから、目の前にある楼門を拝謁しながら通り過ぎ、本殿にお参りしてから、本殿周りを一周して宝物館で古来よりの宝物で目の保養を為して、僕はこの香取神宮でしかない勝守を贖ったのでした。この香取神宮の由来をここで述べてもと思いましたが、少しだけ書いておきます。

此の香取神宮の御祭神は径津主大神(ふつぬしのおおかみ)であり、大神は皇祖の神々の御神意を体して鹿島の大神と共に国内の荒振る神々を平定して、日本建国の基を築き、東国開拓の大業を完遂され、天皇を中心とするわが国体の確立に大きな功績を顕したと言われています。又一般には東国開拓の大業を崇め奉って国運開発の神、武道( 勝運) の神、交通安全の神、海上守護の神として信仰されているようです。又宮柱の創建は神武天皇18 年と伝えられており、現在の本殿は元禄13 年徳川綱吉の造営で、昭和15 年拝殿その他と共に国費により大修繕が行われ、昭和52 年本殿が重要文化財に指定されていて、構造は本殿、中殿、拝殿、相連れる所謂権現造となっています。

帰路は地震を起こす大鯰を抑える為に地中深く差し込んでいると言われている霊石である要石を見て、旧参道経由でゆっくりと歩き商店街を左に見て、駐車場に出たのでした。

その後これも地元で有名な御蕎麦屋さん「蕎麦さらしん」でアナゴの天婦羅蕎麦を戴き、成田山に向かいました。僕は成田山に来たのも初めてなので、まずは階段の多さに驚き、高橋さんは2 月に右足の踵を骨折しており、未だ治って居ないので階段の上がり下りに。苦労していたようです。僕はここでも何か有れば身代わりになってくれるというお守りを贖ったのでした。

その後京成成田駅の近くの飲み屋で打ち上げを行って、確か4 次頃に解散したのでした。香取神社も初めてなら成田山も初めて行ったので大変勉強になりました。幹事の吉永さんに感謝です、大変お世話になり、有難う御座いました。