探索山行報告 「箱根火山の活動史と今を知る」

科学委員会主催の探索山行を10月20日(月)~21日(火)の2日間、箱根で開催した。参加者は科学委員14名、JAC会員5名、一般3名の22名であった。2日間にわたり、講師の神奈川県温泉地学研究所の萬年一剛研究課長から、専門の地質、火山関係について解説をいただいた。

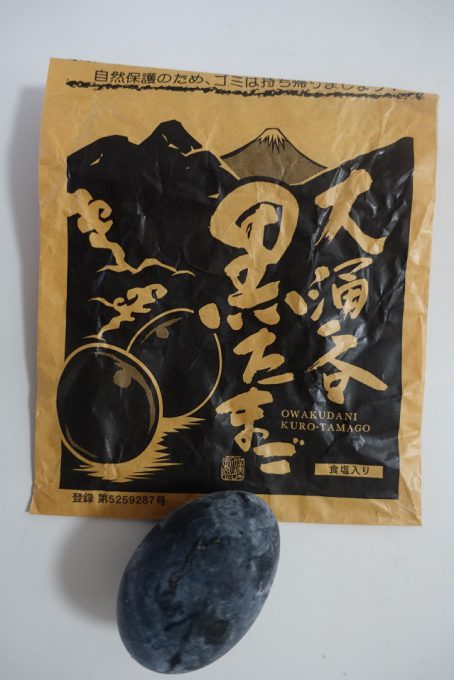

【1日目】秋雨前線南岸停滞の影響でぐずつき気味の空模様の中、小田原駅を集合出発した。行く手の箱根方面は厚い雲におおわれ、金時山から箱根山地を俯瞰し、講師から箱根火山の成り立ちを聞くという企画は早々にあきらめざるを得なかった。仙石原の「箱根湿生花園」での植物観察に変更した。広い園内の木道の脇には、秋から初冬に花を付ける野草類がかなり残っていた。ちょうど見頃を迎えたススキ原が園内外に広がり、箱根仙石原の風情を存分に味わうことができた。午後は早めに強羅の宿に着き、有形文化財に登録される伝統的木造建築の宿でゆったりと時を過ごした。食後のセミナーで、萬年講師から箱根火山群の成り立ちと2015年箱根山噴火の経緯を聞いた。また大涌谷名物の黒たまごの生成要因について、従来の硫化鉄説に代わりタンパク質の変性による有機物質で黒くなるという知見が紹介された。この現象は一中学生の定説に対する疑問から真実解明に至ったとは驚きだ。

【2日目】萬年講師同行でロープウェイ大涌谷駅下車。大涌谷の噴気孔群のある谷を臨む展望台は濃霧。「ここまで見えないのは初めてだ」の講師のもと、蒸気井温泉の仕組、地すべり対策など大涌谷の火山活動について説明を受けた。その後「箱根ジオミュージアム」で火山と温泉に関する展示物の解説を受けた。なおここで、赤色立体地図の精緻な箱根全図展示を目にした。参加者皆、翌月の科学委員会主催のフォーラムでの発明者千葉達朗氏の講演に大いに関心が高まった。最後は昨夜セミナーで講義を聞いた、黒たまごを加工する噴気孔、湯たまりの見学である。火山活動で長らく閉鎖されていた大涌谷自然研究路の奥を目指す。全員ヘルメット着用で、講師と管理職員同行で研究路を15分ほど登る。たまご池を見学し、すぐ近くの非常時用シェルター屋上で、相変わらずの霧の中、足元の火山地帯を想像しながらの聴講であった。その後、計画では芦ノ湖西側の外輪山上の道路を箱根峠まで移動し中央火口丘を観察する予定だったが濃霧のため取りやめた。芦ノ湖畔経由で「森のふれあい館」に立ち寄り、箱根の動植物の標本や生体展示などを見学し、出発地の小田原へ降りた。途中、萬年講師の「温泉地学研究所」を視察見学する計画だったが諸事情でかなわす残念だった。あいにくの天候だったが、周りが真っ白で見えない分、講師の話は耳に響き新たな発見に出会った。心に残る箱根の秋日となった。(木曽雅昭)